???「クリスタルなのよ、きっと生活が。なにも悩みなんて、ありゃしないし……」

???「いつも、二人のまわりには、クリスタルなアトモスフィアが漂っていた」

???「もともと私は多消費型の人だったから、そんなに余裕があるという方でもなかった。だからモデルの仕事は私にとって、結構魅力だった」

著者の田中 康夫は長野県の知事をやっていました。

「鉄製のガードレールを木に変える」なんて言っていたらしいです。

鉄より木のほうがコストがかかりますから、

長野県民からは批判されていたらしいですね^ー^

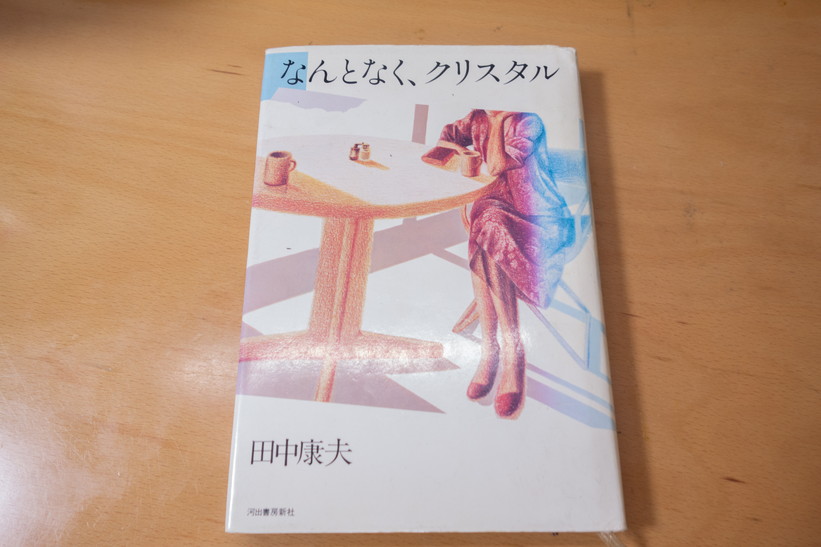

そんな田中康夫が書いた『なんとなく、クリスタル』ですが、

当時は、斬新かつ清新だったのでしょう。

ポストモダンですし、

最近の言葉でいうなら、City Pop なわけです。

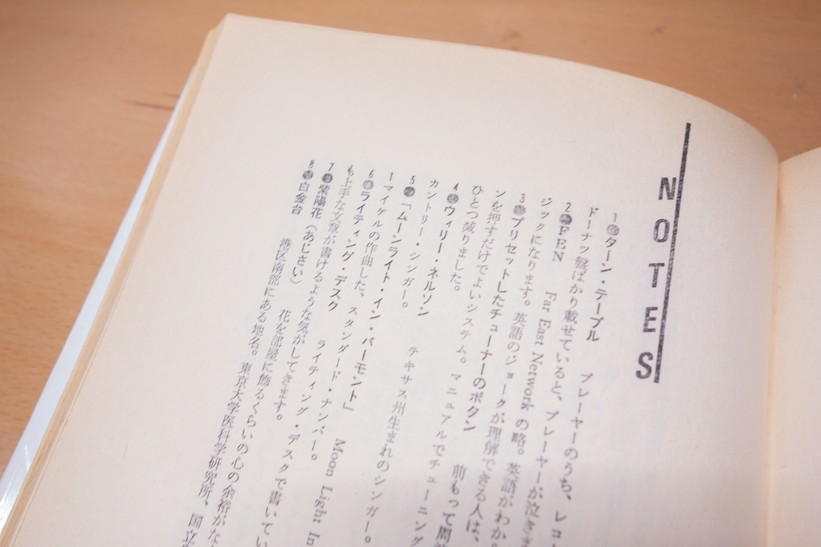

なんクリの特徴は、小説でありながらも、

作者の視点による注釈が多いことでしょうか。

いわば、神の視点です。

当時の流行りや文化、思想、固有名詞などが散見されます。

80年代の風俗や世相を知る、資料としても使えるでしょう。

ハードカバーの巻末に注釈あるので、

いちいち見返さないといけませんね^ー^

調べによると、文庫のほうでは違うらしいです。

1981年に出版された本ですが、

1年で49回も刷られています。

当時のベストセラーだったんでしょう。

水色と白色のしおりヒモがついています。

『なんとなく、クリスタル』のあらすじ

主人公・由利は青山学院大学(青学)に通う、

読書家な帰国子女の女学生でありながらも、

モデルの仕事をしています。

彼女の月収は40万ほどあります。

また、1留の彼ピ・淳一がいます。

その彼氏もスタジオミュージシャンとしてブイブイいわせているのです。

由利は、カネもあり時間もあります。

彼女は遊びかたが上手です。

たとえば……、

「千駄木まで一枚の千代紙を買いに行く。その気力を大切にしたかった。クレージョの夏物セーターを、クレージュのマークのついた紙袋に入れてもらう。そのスノッバリーを大切にしたかった。甘いケーキにならエスプレッソもいいけど、たまにはフランス流に白ワインで食べてみる。そのきどりを大切にしたかった。普段はハマトラやスポーティでも、パーティにはグレースなワンンピースを着て出てみる。その遊びを大切にしたかった。高輪に行ったら東禅寺を訪れてみる。南麻布へ行ったら光林寺を訪れてみる。その余裕を大切にしたかった。こうしたバランス感覚をもったうえで、私は生活を楽しんでみたかった。同じものを買うなら、気分がいい方を選んでみたかった」

「無意識のうちに、なんとなく気分のいい方を選んでみると、今の私の生活になっていた」

「モデルのしごとは、アイデンティティーを考える必要がないからだった。“なんとなく気分の良い生活”をするために、自由になるお金を得ようとう思ってモデルになった直美や私とは、もとから違う気がしてくる」

俺っちの持論に「向いていることは、たいして努力しなくてもできるようになる」というものがあります。

由利も、とくに何も考えず、なんとなく生きているだけで最善の選択をし、

なんとなく良い生活ができているわけです。

つまり、彼女は絶対的にセンス(感性)が良いわけです。

それらは「クリスタル」と形容され、

そんな彼女の「クリスタルな生きかた」が、きらめいていますね。

ブランドなど「あくまで記号にすぎない」という考えかたは、

1980年代としては、かなり前衛的だったのでは?

「ブランドにこだわるなんてことは、バニティーなのかな、と考えてしまう。でも、それで気分がよくなるならいいじゃないか、とも思えてくる」

学生というと、苦学生のイメージですよね。

とにかくカネがないですよね。

令和のいまは、もうそんな学生はいないのかもしれませんけど……。

淳一と由利にはそれがない。

カネを持ちながらも、

学生ですから「時間」もあるんです。

つまり、本当の意味で自由なんです。

最高の青春なんですね。

インターネットとかウインドウズがない、

セカイが電子制御されていないバブルな時代ですけど、

当時としては最高級といえる、

裕福かつ華やかな生活なんでしょう。

そして、由利はそうした記号にも囚われないんです。

また、由利は束縛しません。

すごく、フレキシブルです。

まるで、今の若者みたいな柔軟な思考を持っているのです。

「淳一と私には、おたがいに仕事があった。経済的に、自立している状態だった。だから、私たちは、一人前の社会人であるともいえた。とはいっても、同時に、学生という、社会に出る前の身分も持ち合わせていた。モデルの仕事は、楽しいものだった。学校では知り合えない、多くの友達が、そこにはいた。そして、学校へ行けば、行ったで、多くの愉快な連中がいた。でも、それだけ多くの友だちがいても、一人になると、急にアイデンティーを、一体、どこへ置いたらいいか、わからなくなることがあった。そうした時に、そばにいて離れていかないものが欲しかった。心を許し合えるものが欲しかった。私たちにとっては、それがおたがいに対して望んでいることだった。私のアイデンティティーは、それをモデル・クラブに求めることも、求めようと思えば、できないことではなかった。淳一にしても、グループやスタジオ、大学に求めることができた。でも、私たちにはお互いの存在の方が、より大きなアイデンティティーとすることができた」

「おたがいを、必要以上に束縛し合わずに一緒にいられるのも、考えてみれば、経済的な生活力をおたがいに備えているからなのだった。淳一によってしか与えられない歓びを知った今でも、彼のコントロール下に、“従属”ではなく、“所属”していられるのも、ただ唯一、私がモデルをやっていたからかもしれなかった」

親友や友情、友だちなんかもそうですよね。

メディアがつくりあげた幻想なのに、

互いに友だちだと確認しあうことで「友だち」だと思い込んでいます。

まるで、中世の人々が騎士物語に憧れたように。

そうしたものが連綿と続いているのは不気味ですよね。

「結局、おままごと遊びなのね、私たちの世代の恋愛って。おたがいに、好きです、好きですって言いあって、おままごとをしているのよ」

なんクリの物語の終わりでは、こう綴られています。

「淳一と私は、なにも悩みなんてなく暮らしている。なんとなく気分のよいものを、買ったり、着たり、食べたりする。そして、なんとなく気分のよい音楽を聴いて、なんとなく気分のよりところへ散歩をしに行ったり、遊びに行ったりする。二人が一緒になると、なんとなく気分のいい、クリスタルな生き方ができそうだった。だから、これから十年たった時にも、私は淳一と一緒でありたかった。その時、淳一は、どんなミュージシャンになっているだろうか。単なるキーボード奏者としてだけでなく、アレンジャーとしても、プロデューサーとしても、一流の仕事ができる人になっていてほしい」

「私は、まだモデルを続けているだろうか。三十代になっても、仕事のできるモデルになっていたい。〈三十代になった時、シャネルのスーツが似合う雰囲気をもった女性になりたい〉私は、明治通りとの交差点を通り過ぎて、上り坂となった表参道を走り続ける」

ラストの由利の台詞は、読者の心に響くのでしょうか。

「私は、まだモデルを続けているだろうか。三十代になっても、仕事のできるモデルになっていたい。〈三十代になった時、シャネルのスーツが似合う雰囲気をもった女性になりたい〉私は、明治通りとの交差点を通り過ぎて、上り坂となった表参道を走り続ける」

まあ、由利のいう時代にはならなかったけどな^ー^

由利がいう「三十代になった時、シャネルのスーツが似合う雰囲気をもった女性になりたい」時代は来ねえよ^ー^

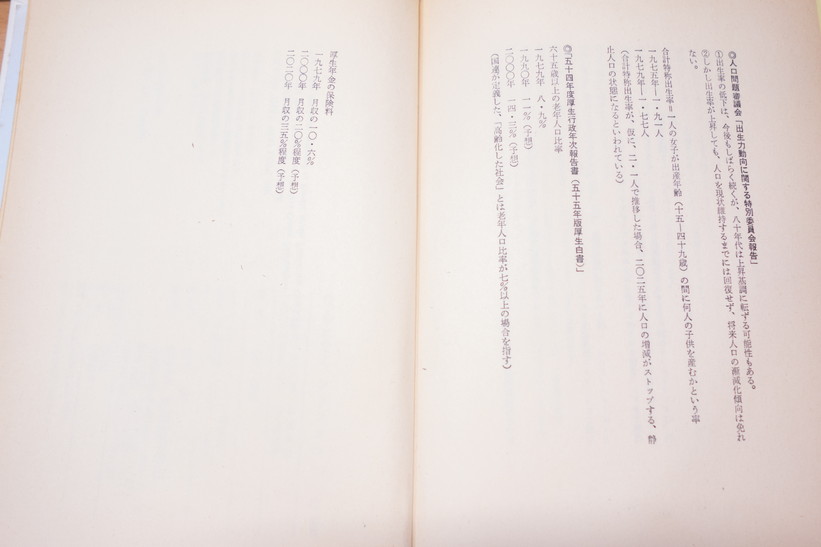

また、脚注の最後にですね、ある資料が載っています。

出生率などが書かれた、少子高齢化の資料ですね。

この作品はバブルの時代に執筆されましたが、

まるで、暗澹とした時代が来ることを予見してるかのようですね^ー^

「三十代になった時、シャネルのスーツが似合う雰囲気をもった女性になりたい」のアンサーというべきでしょうか。

オチまで見事です。

現代からみると、

結末の資料ひいては著者の考える、

未来の日本への警鐘の意味がわかるでしょう。

当時は「クリスタル( crystal )」について解剖されたのでしょう。

読解力があるヒトは見抜けたのでしょうけど、

多くのヒトは核心には触れずに、

表層的なクリスタルのことばかりを考えたのは想像できます。

ちなみに『33年後のなんとなく、クリスタル』という2014年ぐらいに出版された続編があります。

俺っちは、読みませんが^ー^